The Shore We Never Reach | 艺术出版项目

2024

本项目为一本以亚洲视角出发的艺术出版物,探讨个体在不同文化环境中面临的情感波动与身份危机等困境。本项目作为硕士毕业设计作品获得学校专访,关于项目的更多详情可见HDK-Valand。

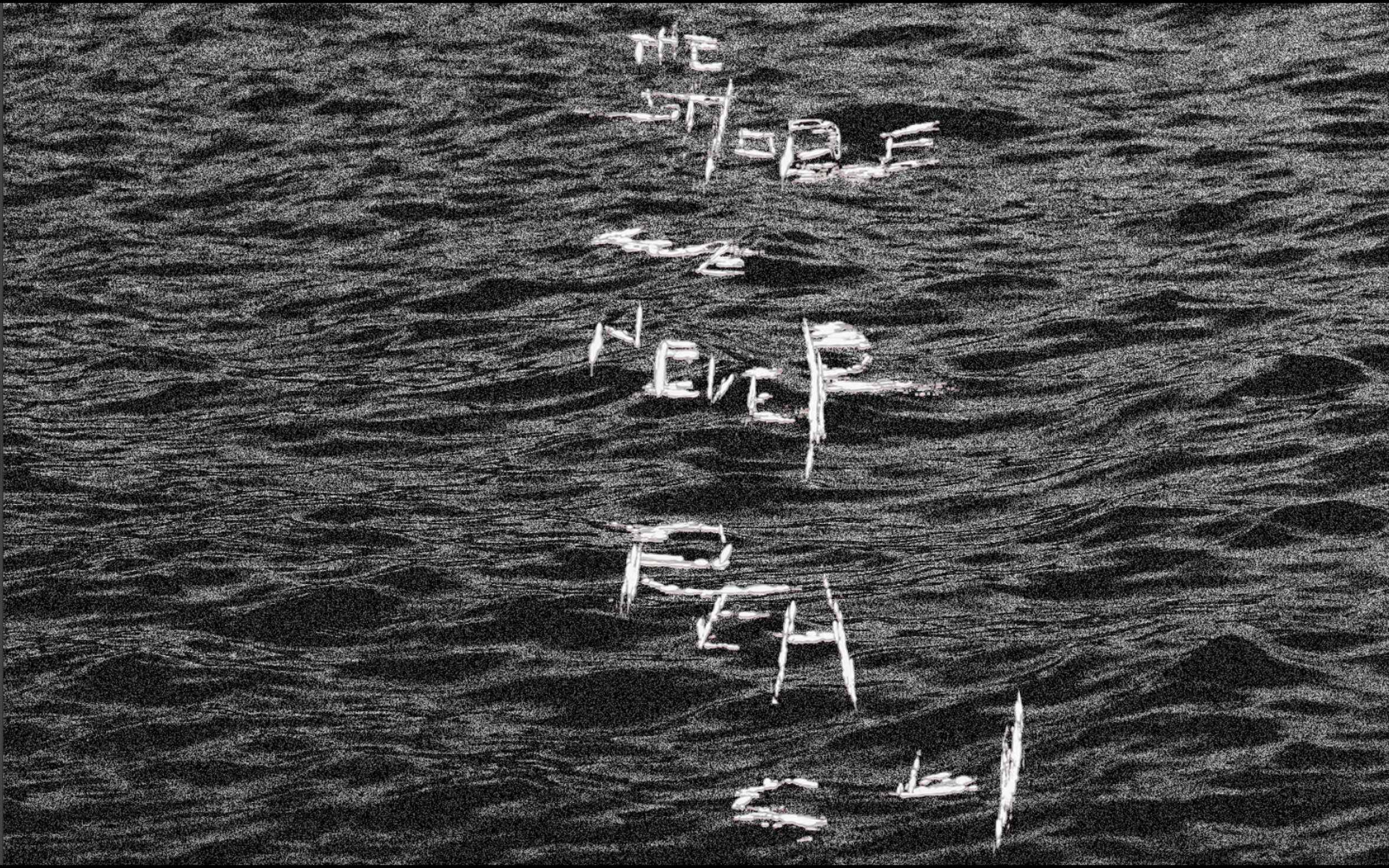

整本出版物从策划、撰写到视觉设计均由我主导完成,旨在通过视觉叙事呈现“文化边缘人”的体验。书中以“岸”为视觉隐喻,结合“海”与“浪”等图像符号,构建出一条叙事线索,呈现以我为代表的人在异文化身份中所经历的文化冲突、归属缺失与自我认同的挣扎。是对“世界公民”理念的反思,也是对优绩主义思维的批判。

在线下的展览中,我规划了一个互动空间,观众可以为自己最认同的生活投票,或者留下自己的答案,为项目增加更多元的视角。

这个项目是一次实验性书籍设计和独立出版的尝试。

This project is an artistic publication that presents emotional and identity crises from an asian, minority perspective affected by socio-cultural environments. As my master’s graduation project, it was featured in the school's official interview, and more details can be found via HDK-Valand.

I led the entire process from concept development and writing to visual design, aiming to capture the experience of “cultural outsiders” through visual storytelling. Using the “shore” as a central metaphor, along with imagery of the sea and waves, the book builds a narrative that reflects cultural conflict, loss of belonging, and the struggle for self-identity in cross-cultural contexts. Beyond reflecting on the concept of the “global citizen,” this project also critiques the “talent and effort above all” mentality prevalent in meritocracies.

In the exhibition, I designed an interactive space where visitors could vote for the lifestyle they resonated with most or leave their own answers, creating participatory and multi-perspective dialogues.

The project is an experimental approach to book design and self-publishing.

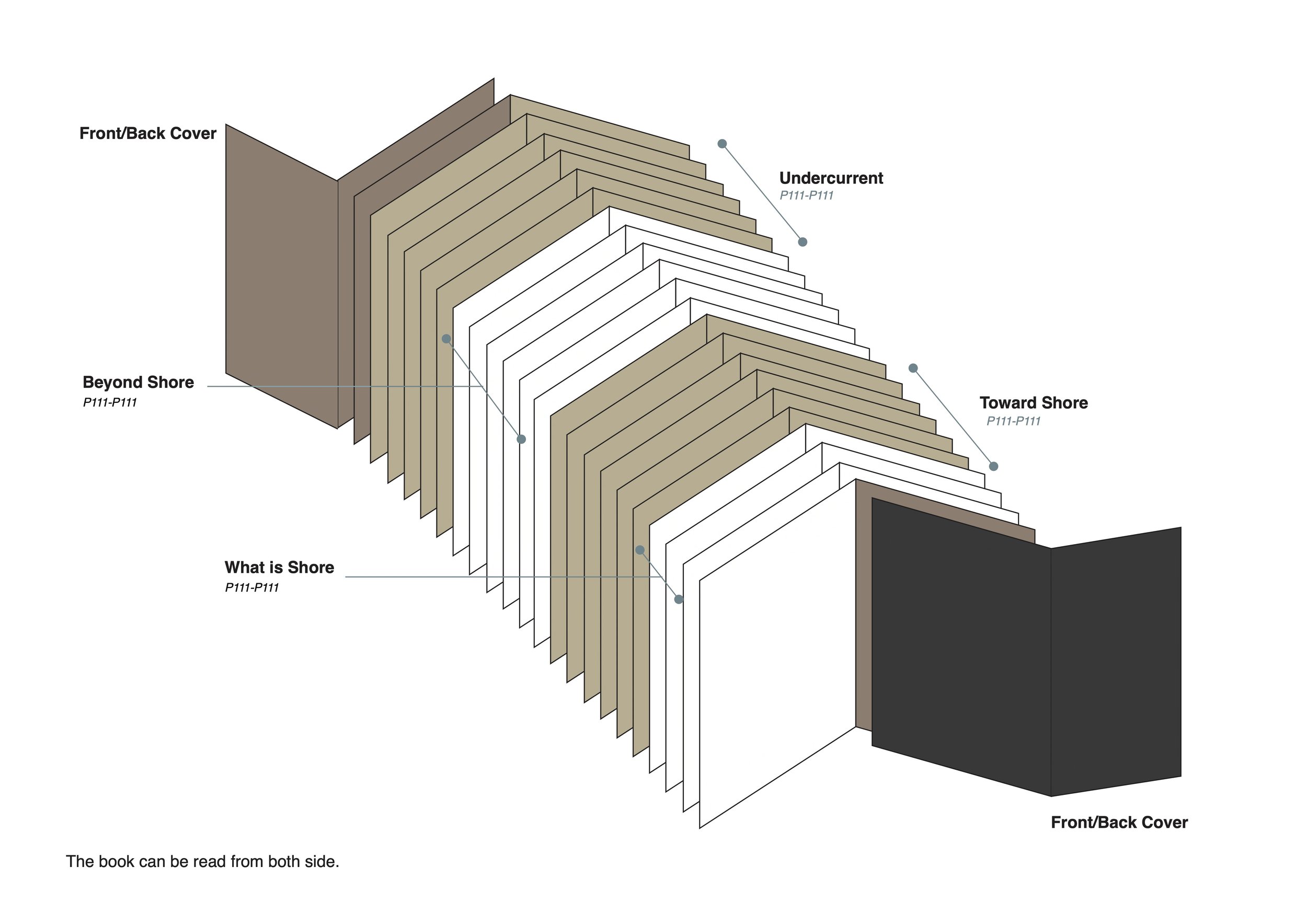

书籍整体结构展示 ▫️ Book Structure Overview

本项目的最终成果是一本承载了我与 “岸 ”的个人记忆的书,其中包括思想、情感、对话和插图。 “岸 "在这里是一种视觉隐喻和叙事线索。岸可能是柔软的沙滩,但也可能是曲折和坚硬的岩石。 ▫️ The final outcome of this project is a book that carries my personal memories with shore, which include thoughts, feelings, dialogs, and illustrations. “Shore” serves as a visual metaphor and narrative thread. The shore is soft and sandy, but could also be rocky and dramatic.

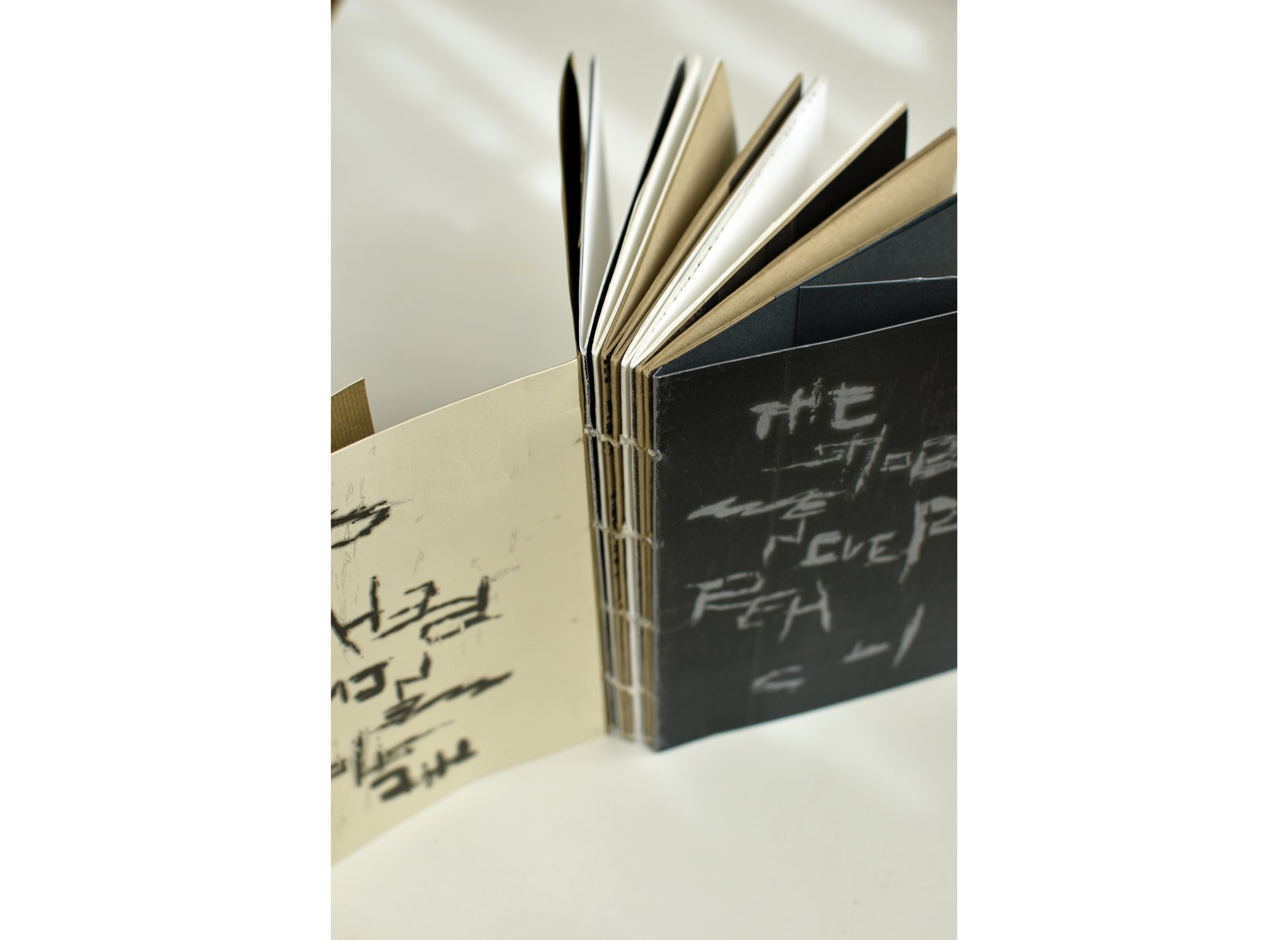

书籍装帧和版面细节展示 ▫️ Binding & Layout Details

该书的 “离岸 ”部分认为,每个人与生俱来都有不同的天赋和激情,都会面临自己的挑战和人生价值,所以鼓励个人寻求自己的价值,以及什么是对自己有意义的人生。 书中通过文字和视觉与读者分享我和其他人游牧生活的细节,让读者了解主流以外其他生活方式的可能性。 ▫️ Believing that everyone is born with different talents and passions and will face his or her own challenges and worth in life, the beyond shore part of the book encourages individuals to seek their own values and what a meaningful life is to them. Through texts and visuals, this book shares the details of my own and others’ nomadic lifestyles, inviting readers to imagine and explore alternative ways of living beyond the mainstream.

这是一本中英文双语出版物。中文构建了我的自我认知,它代表了我的根,我的文化,以及我身份的一部分。在瑞典的生活也对我产生了很大影响。此外,我注意到我的英文写作比中文写作丢失了一些信息。 ▫️ It’s a bilingual publication of Chinese and English. Chinese constructed one significant part of my self-perception. It represents my roots, culture, and parts of my identity. Lives in Sweden has influenced me a lot as well. I’ve noticed that some information is lost in my English writing than in my Chinese writing.

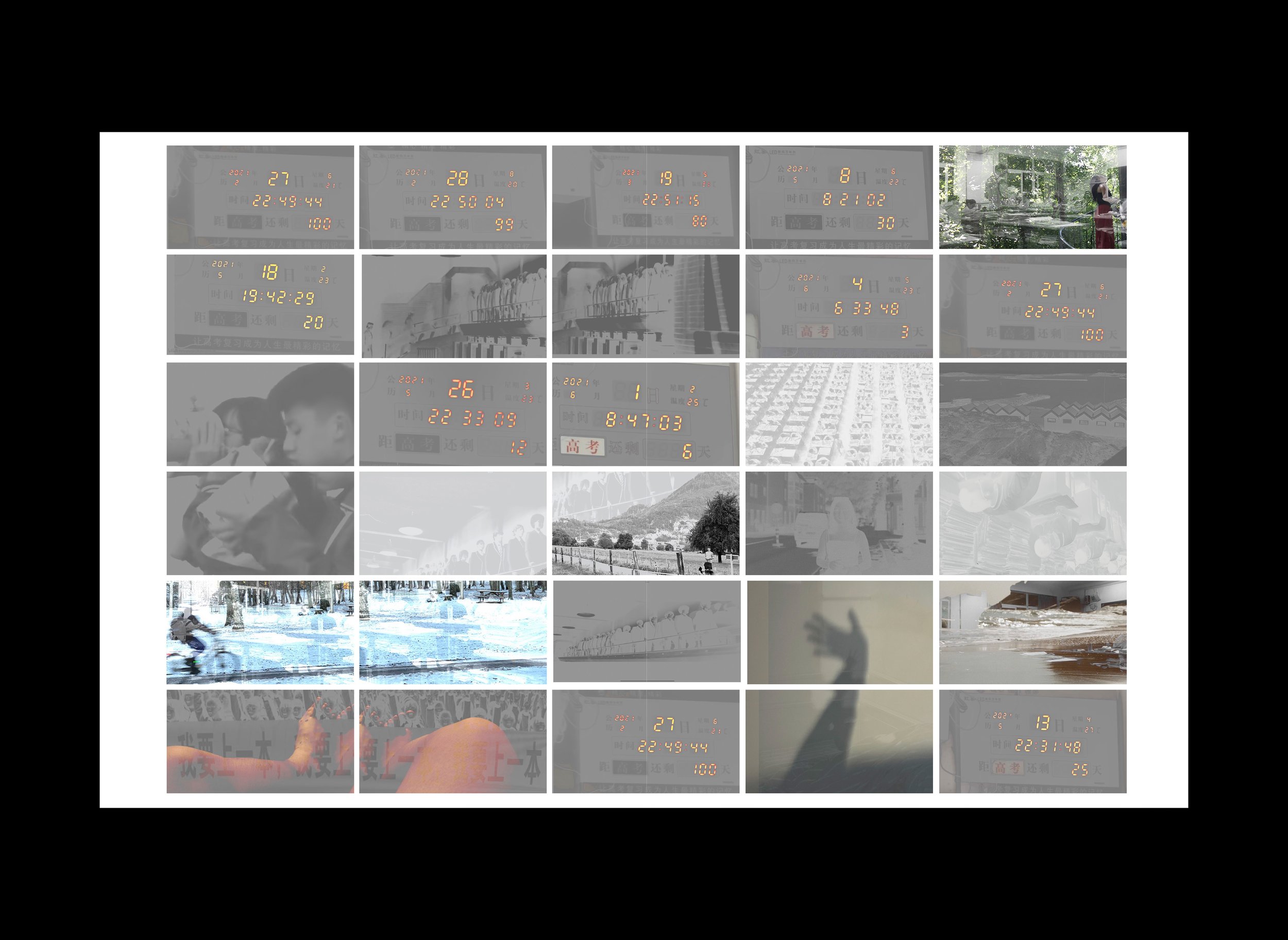

双重曝光处理的图像是对两种身份和环境重叠造成的混乱的回应。配合松散的布局,实验性的排版试图让人联想到向着遥不可及的海岸游去时那种精疲力竭、不知所措的感觉。 ▫️ The visual effect of double-exposure images is a response to the confusions caused by the overlap of two identities and environments. With loose and random-looking layouts, the experimental typography is intended to evoke the feeling of exhaustion and disorientation one might experience when swimming toward a distant, unreachable shore.

在版面编排上,是否”上岸“ 的不同观点并没有按照线性的阅读顺序呈现,事实上,书的封面封底都可以作为开头来阅读。版面受到波浪的各种形状启发,不同页面中图片和文字的内容、位置和大小都会发生变化,读者每次翻页都会产生独特的叙事节奏。 ▫️ In terms of layout, the different perspectives on “whether to come ashore” are not presented in a linear reading order — the book can be started from either the front or back cover. Inspired by the ever-changing forms of waves, the placement, scale, and composition of images and text vary throughout the pages. This creates a unique narrative rhythm with each turn, offering readers a dynamic and immersive experience.

现场展览,观众站在投票墙前互动 ▫️ Visitors Interacting With The Voting Wall On-Site

书籍部分的版面设计展示 ▫️ Book Layouts Showcase

视觉上,我采用了非线性编排、材质肌理与抽象的图像和不规则文字排版等手法,意图营造漂浮的、不确定的视觉节奏,呼应主题中的“无法靠岸”感。 ▫️ In the visual narrative, I used nonlinear sequencing, material texture experiments, and abstract image combinations to create a floating, uncertain visual rhythm, echoing the theme of being "unable to come ashore."